Isst du dein Joghurt mit einem Löffel? Ja? Dann Obacht, denn der Kontrast des Joghurts zum Löffel beeinflusst den Geschmack. Die wahrgenommene Salzigkeit. Die Süße. Und die Einschätzung des Preises. Kein Schmäh, alles wissenschaftlich belegt. Einer, der alles darüber Sensorik, Emotionen und essen weiß, ist Lebensmittelsensoriker Klaus Dürrschmid.

Wir nehmen Lebensmittel sinnlich wahr. Verbinden damit Erwartungen, Erinnerungen und Emotionen. Soweit, so gut. Nur: All das steuert auch unser Verhalten danach. Lebensmittelsensoriker Klaus Dürrschmid beschäftigt sich mit dem Thema Emotionen und Essen, hat dazu auch ein Buch geschrieben: Zungenbekenntnisse. Doch warum hat er sich gerade dieses Thema ausgesucht? Weil es zu unserem Glück beiträgt. Doch bevor wir tiefer in die Materie dringen, noch mal zum im Vorspann Joghurt. Wenn du es gern weniger süß hast, greif zum schwarzen Löffel – vorausgesetzt das Joghurt ist weiß oder rosa. Bist du eine Süße oder ein Süßer, solltest dagegen mit einem grünen oder weißen Löffel löffeln.

Sensorik, Emotionen und Essen: Wir essen 132 Minuten am Tag

Mit 80 haben wir 5 Jahre nur gegessen. Dürrschmid, der das Labor für Sensorik & Konsumentenwissenschaften am Institut für Lebensmittelwissenschaften der Universität für Bodenkultur Wien leitet, sagt dazu: “Wenn man in Betracht zieht, dass intime Beziehungen – bei amerikanischen Testpersonen – im Durchschnitt täglich 12 Minuten beanspruchen, das Essen aber 132 Minuten, also das Elffache, dann wird klar: Essen und die damit verbundenen sinnlichen Wahrnehmungen sind ein ganz wesentlicher Faktor bei der Entstehung von alltäglichem Wohlbefinden und Glück. Wir essen etwa 9 Prozent der gesamten Zeit eines Tages und etwa 14 Prozent der wachen Lebenszeit. Mit 80 haben wir fünf Jahre nur gegessen! “

Wer seine heiße Schokolade aus einem orangenen Häferl trinkt, schmeckt die Schokolade signifikant stärker und besser als in einer weißen Tasse. Ein Café Latte aus einer weißen Tasse wiederum – statt dem obligatorischen durchsichtigen Glas – schmeckt intensiver nach Kaffee. Aber weniger süß. Und wer seine Chipssucht endlich besiegen will, ist gut beraten, die auf einem roten Teller zu snacken. Dann greift man nämlich weniger oft hin.

Klaus Dürrschmid, Lebensmittelsensoriker

Eine ganz andere Geschichte ist die mit dem Ekel, dem Gegenspieler des Genusses: Für Sensoriker Dürrschmid: “Ein überaus interessantes Phänomen, das nicht nur in der Abwesenheit von Lust und Genuss besteht, sondern im Gegenteil eine intensive emotionale Empfindung der Ablehnung und des Widerwillens darstellt.”

Das Klobürstenexperiment

Dass die mitunter eigenwillige Ausmaße annimmt, stellte er anlässlich eines Seminars zum Thema Genuss fest. Bei dem servierte er in der Pause eine Suppe, die mit einer Klobürste umgerührt wurde. Die wurde vor den Augen der Teilnehmer aus der verschweißten Plastik-Verpackung genommen, also noch nie vorher verwendet worden. “Obwohl der Klobesen klinisch rein war und die Suppe köstlich aussah und duftete, konnten und wollten fast alle Teilnehmer diese Suppe nicht essen. Sie assoziierten sie mit Fäkalien, mit denen die Klobürste üblicherweise in Kontakt gerät. Rätselhaft”, konstatiert der Sensoriker.

Sensorik, Essen und Emotionen: Die Ekel-Entstehung

Enträtselt hat die Sache Forscher Paul Rozin. Der formulierte die zwei Gesetze der Ekel-Entstehung. Das erste Gesetz des Ekels, die Ansteckung, beschreibt Dürrschmid in „Zungenbekenntnisse“ so: „Einmal in Kontakt, immer in Kontakt.” Das zweite Ekel-Gesetz ist das Ähnlichkeitsgesetz: Das Bild ist das Objekt. “Ein hervorragendes Lebensmittel wie z.B. ein Schokoladekuchen, das wie ein Stück Fäkalie geformt ist, wird eklig, weil es mit dem nachgebildeten Objekt gedanklich gleichgesetzt wird.”

Wir kommen schon mit Geschmack auf die Welt

Übrigens kennen schon Neugeborene Ekel. Auf bitteren Geschmack reagieren sie mit einem angewiderten Herausstrecken der Zunge. Das Aufträufeln von süßem Wasser quittieren sie mit Entspannung und Lächeln. Was uns das sagt? Wir kommen schon mit Geschmack auf die Welt. Mit Glutamat übrigens auch. Denn Natriumglutamat ist schon in der Muttermilch zu finden. Die Zunge ist in Sachen Geschmack einer der Hauptdarsteller. Auf ihr gibt es etwa auch Rezeptoren für Geruchsstoffe, und sie kann nur zwei Mikrometer große Partikel erkennen. Allerdings braucht es noch mehr. Genauer gesagt ein “Netzwerkes von Sinnessystemen”.

Sensorik, Emotion und Essen: Geschmack ist mehr als schmecken

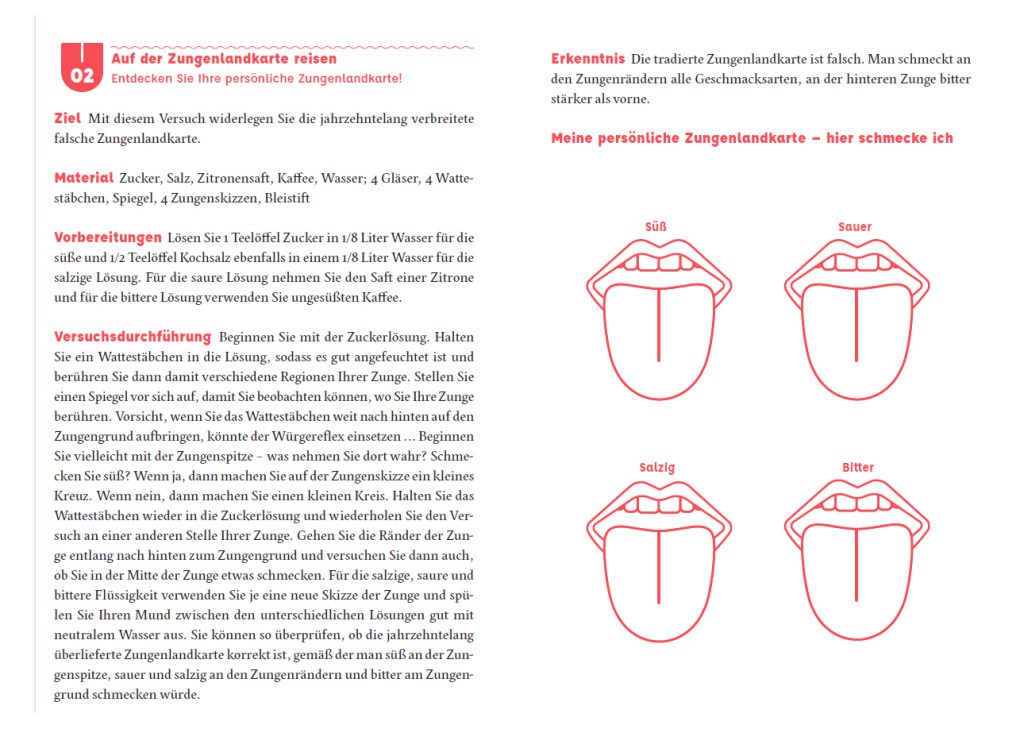

Denn Geschmack nicht nur vom Schmecken ab. Riechen, Sehen, Hören und Textur von Essen nehmen ebenso großen Einfluss. “Beim täglichen Essen und Trinken strömen alle vom Lebensmittel ausgehenden Sinnesreize immer in Kombination gleichzeitig auf uns ein. So dass sich aus diesen vielfältigen, parallel einlaufenden Wahrnehmungen und ihren Wechselwirkungen erst die eigentlichen Lebensmittelvorlieben und die Anreize zu einem bestimmten Verhalten ergeben.” Die traditionelle Zungenlandlandkarte ist übrigens überholt. Man schmeckt an den Zungenrändern alle Geschmacksarten. Aber das kannst du auch selbst testen:

Was lernen wir sonst noch so von Sensoriker Dürrschmid? Er vermittelt uns beispielsweise die Wichtigkeit des Nervus trigeminus (Drillingsnerv). Dabei handelt es sich um ein eigenes Sinnessystem, das uns die Schärfe von Chili wahrnehmen lässt. Oder, dass der Geruch von Kaffee von Hunderten verschiedenen Komponenten erzeugt wird. Und dass es ein “Riechen von hinten” gibt (retronasales Riechen), das vor allem nach dem Schlucken beim Ausatmen erfolgt, und keine geringe Rolle spielt.

Ist unser Geschmack degeneriert?

Eine Antwort gibt es übrigens auch noch auf die Frage, ob unser Geschmack degenerieren wird. Sie lautet: “Kommt drauf an”.

“Manchmal wird behauptet, dass der Geschmackssinn in den industrialisierten Gesellschaften immer schlechter würde, weil sie mit Unmengen von Geschmacks- und Aromastoffen konfrontiert werden würden, die die Industrie Lebensmitteln zusetzt. Tatsächlich gibt es keine Daten über die Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit über die Zeit hin. Wir wissen einfach nicht, ob die Menschen zu Mozarts Zeit besser geschmeckt haben, als wir heute.”

klaus dürrschmid

Die Wahrnehmungsfähigkeit einer Person, sagt Dürrschmid, hat genetische Ursachen und wird stark vom Geschlecht, vom Alter, persönlichen Ernährungsgewohnheiten, dem Gesundheitszustand und Lebensumständen beeinflusst.

Wie wir die Sinne schärfen können

Was können wir nun aber tun, um unsere Sinne funktionstüchtig zu erhalten und vielleicht gar zu schärfen? „Uns ihrer bewusst zu sein, sie zu pflegen und zu trainieren. Riechen Sie bewusst an Kräutern, Blumen und Lebensmitteln und geben Sie dem, was sie wahrnehmen, einen Namen. Jetzt rieche ich Thymian. So riecht Salbei.” Warum das kein schlechter Tipp ist? “Mit besseren Wahrnehmungsfähigkeiten werden Sie ein erfüllteres und glücklicheres Leben führen.” Ich rate dir: Mach mal Mama B.s Kaiserschmarrn und rieche daran! Pures Glück.

Details zum Buch: Klaus Dürrschmid, Zungenbekenntnisse. Warum der Wein im Urlaub immer besser schmeckt und andere Fakten und Wunder aus der Welt der Sinne, Brandstätter Verlag, ISBN978-3-7106-0280-1, 240 Seiten, 22 Euro (unbezahlte Werbung)

No Comments